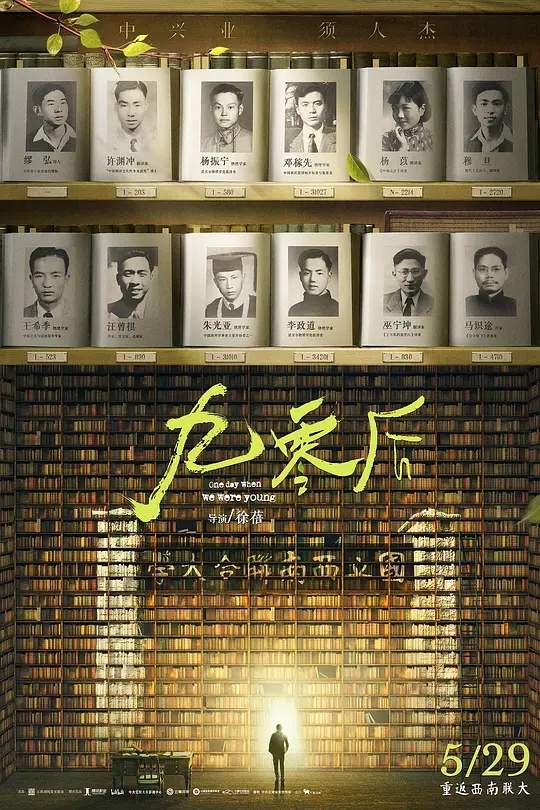

九零后 (2021)

九零后导演: 徐蓓

主演: 杨振宁 / 杨苡 / 巫宁坤 / 马识途 / 潘际銮 / 更多…

类型: 纪录片

制片国家/地区: 中国大陆

语言: 汉语普通话 / 英语

上映日期: 2021-05-29(中国大陆)

片长: 110分钟

又名: One Day When We Were Young

电影简介:

故土在战争中沦陷,大学被占领、被炸毁。一群十八九岁的青年学生,他们匆匆出发,徒步南迁,横穿湘黔滇,最终在昆明高原组建临时大学——由清华、北大、南开联合成立的西南联大。

他们穿过一座城去听“史上最好的国文课”,听托赛里的《小夜曲》,也和先生们一起抱着书跑警报、加入飞虎队. …..

对这些今已年过九旬的“九零后”老人而言,西南联大不是一段尘封的历史,而是依然鲜活如初的青春记忆。

杨振宁、许渊冲、潘际銮、杨苡、王希季、马识途……16位平均年龄超过96岁的联大学子联袂“出演”,带你回到那个战火纷飞、群星闪耀的年代。

资源截图:

资源链接:

下载方式:![]()

资源如有任何问题可加站长QQ:1178360254

百度网盘APP扫描下方二维码可直接获取

提取码:vizd

温馨提示:建议使用手机转存,电脑转存经测试可能会出现资源失效的情况。

电影评述:

刚刚上映的纪录片《九零后》里,给我留下最深刻印象的一句话,是即将迎来100岁生日的卫星与返回技术专家王希季说的:“我就是想做一个人杰。”

▲卫星与返回技术专家王希季先生。

他是云南大理人,青年时代考入西南联大机械系,1942年毕业,1947年考入弗吉尼亚理工学院,1950年回国,后来成为中国空间事业的开拓者,是中国返回式卫星的技术带头人。

▲年轻时的王希季。

然而,他青少年时期所在的那个时代,似乎并不适合培育出人杰,外忧内患,战乱频繁,是最为典型的乱世。

但是一个“乱”字,在现实中,可以有多种解释,多种结果。木心说张爱玲:“她是乱世的佳人,世不乱了,人也不佳了”。乱,可以是通常意义上的乱,是兵荒马乱、心乱如麻的乱,乱,也可以是泥沙俱下、生机勃勃的乱,是身心激荡、觉醒振作的乱。

在《九零后》中出现的杨振宁、杨苡、巫宁坤、马识途、潘际銮、许渊冲、吴大昌、王希季、张道一、郑哲敏、刘缘子、胡邦定、王汉斌、叶铭汉、罗振诜、彭珮云来说,他们所遇到的,既是前一个乱世,也是后一种乱世。

让人觉醒的乱世。

▲杨振宁、杨苡、巫宁坤、马识途、许渊冲。

整部片子,从杨苡的旁白开始:“我的命不好,1919年出生的时候,父亲就死了。”豆瓣上的宕桑旺波说:“这样一个开篇,当真是恰当到了巅毫、恳切到了骨髓。众所周知,1919年,正是近代中国走入现代社会的一道分水岭,过去的一切价值、道德、社会文化都遭到了最无情的批判、质疑和否定,旧秩序在土崩瓦解、新秩序青黄不接,对于文化人而言可不就是‘父亲死了’么?”他还说,西南联大成立的1938年,正是中国的至暗时刻。

▲杨苡家中摆放的照片。

在杨苡之后,巫宁坤、马识途、许渊冲相继讲起他们在那个至暗时刻的记忆,巫宁坤说起校园被炸毁时,哽咽不成声,停顿了很久之后,他说,一个唱女高音的女生,跳上台去,唱起了《松花江上》。

电影保留了他长久的哽咽,和长久的停顿。

醒来,必须醒来,在这种时刻昏睡,可悲且可耻。

这些生于1920年代前后的年轻人,相继醒来。

醒来,看到自己身处何世,醒来,看到自己是什么人,醒来,决定自己要去向何方,醒来,看到自己所在的这段时间,在大历史上处于什么位置。

清华、北大、南开三所大学决定南迁,并成立联合大学。教职工率先南下,学生们紧随其后,兵分几路去往南方,加入三所大学合组的长沙临时大学。

路程极其艰辛。比如杨苡从南开出发的那条线路,先要从天津到上海,然后从上海乘轮船到香港,从香港登陆,然后在内经过几番转之后,抵达长沙,还有一些学者,是从剑桥出发,穿越大半个地球,在无数次中转之后,才抵达长沙。

长沙,似乎是一片乱世中的乐土,还没有被战乱过度侵扰,本地人又有着世俗享乐的精神,物价便宜,生活便利,一块钱能让八个人吃一桌子菜,而且全都是大鱼大肉的硬菜,分量极足。

但长沙并不是旅途的终点。1938年2月,战争接近了长沙,他们再度南迁。一部分教师和全部女性,乘火车到香港,再乘船到越南,从越南登陆,转乘火车到昆明。另有244个男生和11位老师,却组成了长沙临时大学湘黔滇旅行团,徒步去往昆明。

▲1938年4月28日湘黔滇旅行团团部和辅导团全体成员昆明合影。

▲梅贻琦致欢迎词。

上海文艺出版社和单向空间联合出版的,杨潇的《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》,就是以这次徒步为起点,讲述了西南联大的往事。

▲杨潇的《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》封面。

而在纪录片《九零后》中,这段旅途也得到了直观的展现,他们长途跋涉,既像是一次迁徙,也像一次远足,一次更深切的田野调查,有人在这次旅途中搜集了2000首民歌,有人在旅途中背单词,有人接触到南方大地的民风民俗,他们不断和开往前线的部队擦肩而过,也看到了红军长征留下的痕迹。

每一个人都因为这次旅途,迅速变成古铜色。

每一个人都因为这次南下,以及南下之后的学习生活,充分醒来。

▲旅行团在途中休息。

在《九零后》里,这些年过九十的老人,回顾了那段生活。他们曾经以为,大学无论如何也要比自己读过的中学好一点的,但没想到,这所学校,论硬件条件,还不如自己读过的中学。

匆促建起的校舍,砖木结合,泥土糊墙,一间宿舍要住四十个学生,上下铺之间,只有很窄的过道可以通过,“教室是铁板房,干打垒的墙,木格的方窗子,上头没有玻璃,是糊的竹纸,一下雨就‘叮当叮当’地响。”

宿舍里满是臭虫,咬得人整夜无法入睡,王希季说,后来他慢慢习惯了,你咬你的,我睡我的,杨苡说,他们会把臭虫捉起来,放在瓶子里,瓶子里的臭虫,还在自顾自地繁衍下仔。

饮食也极其清寒。闻一多曾经在自己的书信、随笔里,记下那段时间的吃穿用度。汪曾祺则写过他们“跑警报”的经历。

▲闻一多在途中写生。

电影《无问西东》里,也曾把这些细节纳入其中。

但这只是西南联大的一面,在西南联大的巨人们看来,这是微不足道的一面。

在另一面,他们努力学习,努力交流,在蓝天绿树中辩论,身心激荡,满怀信心。

▲《九零后》以插画的形式,还原了当时的一些场景。上图,汪曾祺画巫宁坤昆明雨天小酒馆;下图:周培源清晨滇池洗马。

三所大学,风格本有不同,各有偏重,甚至连着装风格也有差异,北大的大褂,清华的西装,南开的夹克,都在呈现他们精神上的面貌,然而在长沙联合大学,在西南联大,这三所风格不同的大学,因缘际会,在一起相处,不同的教育风格、不同的思维方式,混在一起,搅拌、激荡。

所有人在一起上课,文科生也听理工的课,理工学生也听文学课。他们回忆说,在那里,一个月学到的东西,比以前学校一学期学到的都要多。

▲联大的学生上课和下课。

“所有的国文教授,大学一年级都开两个礼拜的课,这是中国有史以来最好的国文课。”许渊冲说,“我就说我的根在西南联大,根源是闻一多,钱锺书。”

所以,在鹿桥(吴讷孙)的小说《未央歌》里,西南联大近乎一个青春的仙境,所有的贫穷困苦、饥饿慌乱,似乎完全不存在,只有年轻人的激荡青春。

那令我们朝思暮想的八十年前的年轻人,是这种模样:“童孝贤永远是笑的”,“(伍宝笙)叫小羊偎在她胸前。叫小羊擦着她双颊。她从雪白的小羊背上望过去,远远望见叠叠青山,无论远近,山色浓淡,都清白如洗”,而蔺燕梅呢?她放寒假回了家,“爱说粗话的人又试着说粗话了,因为校园中没有蔺燕梅来听他。那些用功过分或过度疲劳有忧郁症的人便又愁眉丧脸了。因为没有蔺燕梅向他笑”。她竟这般美。

▲鹿桥的《未央歌》。

这场觉醒是有后果的,一群年轻人经历过这样的觉醒,这样的熔炼,肯定是有后果的。

“我就是想做一个人杰”,王希季说。

他还说,尽管那时候是在战乱中,是中国人的至暗时刻,但他们却满怀信心,知道战事终将会结束,黑暗终将会过去,战事结束的时候,一个新世界会到来,这个世界会需要他们。

他们知道自己是火种,文明的火种,中国人的火种,“千秋耻,终当雪,中兴业,须人杰”。

他们肩负双重重任,让自己存在下去,让文明存在下去,他们深知自己就是文明的成果,更是文明的载体。

就像科马克·麦卡锡在他的小说《路》中写的故事,核战争过后,人类濒临灭亡少数幸存者得靠活下去的本能活下去,生的内容简化为寻找食物、栖息地、避免被杀被吃。

但近乎不存在,不等于真的不存在了,《路》的主人公,那个孤单的父亲对孩子的那种爱,是神性的,在极端恶劣的环境中,保持文明生活遗留下的习惯——想尽一切办法洗热水澡、刷牙,是神性的,反复反省自己“是不是好人”,是神性的,在吃人者逼近时将子弹上膛,追求死的尊严,也是神性的,那种日复一日的行走,是神性的。只待时间和地点吻合,这被压制的神性就会大规模地复苏。

当然,前提是,到那时,火种还没有完全消失,罐装食品还没被吃完。所幸的是,在父亲死后,孩子终于与另外一些持有火种的人汇合。

▲从1949年8月到1956年10月,2290位海外留学生从世界各地回归祖国。

《九零后》中这群二十出头的年轻人,竟然有这样宏伟的历史观。后来的事,也果然如他们所料。

人一落地,就会睁开眼,但未必就会真正醒来,许多人都要经历漫长的心理上的昏睡期,心智是懵懂的,感受力处于混沌之中,反射弧长得令人忍无可忍,虽然一样行走江湖,但始终和周遭的一切有隔膜。有的人终生都不会醒来,有的人醒得很慢,而有的人,却会被一个机遇骤然惊醒,加速进入成长期。

而他们生活在一个既平静又动荡的年代,他们的父母,和他们自己,都在接受时代的颠簸。这种颠簸,必然又带来一种滋养,对痛感的敏锐,对大起大落的个人命运的观察。那个时代,无穷无尽的动荡,又造就另一种幻觉,那就是,大时代是和个人紧密相关的,政治是可以言说的,甚至是可以参与的。这又在他们身上锻就一种大格局,大历史观。

他们就此醒来。

一个时代就此醒来。

当事人——这群“九零后”(这里的“九零后”有双重含义,既指他们的年龄,也指他们在西南联大时代的青春,他们在1940年代,也正如九零后在我们这个年代)的讲述,和各种影音资料结合,并配合了色彩素净的动画,节奏紧凑,干净利落地,把一代人的故事交代得清清楚楚。

▲1946年5月4日,在西南联大图书馆举行结业典礼,梅贻琦宣布联大胜利结束。

只要讲出来,就已经是一段史诗。

担任配乐的,是台湾音乐人范宗沛,他写了几首新的主题,使用了他此前创作的《杨柳》作为主题曲,并使用了黄舒骏的《未央歌》作为插曲。这首歌是黄舒骏在大学里开始写歌的时候写下的,1988年,歌林唱片为22岁、正在念大三的黄舒骏推出首张专辑《马不停蹄的忧伤》,收入了《未央歌》。

在《九零后》的结尾,他们挨个报出自己的学号,杨苡说:“我的学号是2214,我一辈子都记得。”

一辈子都记得。

▲杨苡女士回忆往事。

所以罗曼·罗兰的话是对的,有些人在二十五岁前就过完了一生,不同的是,有些人在二十五岁之后是持续的腐烂,而有些人却不断重生。

西南联大本就是重生之地,在那里生活过的人,都有重生技能。

我们幸运又不幸,幸运的是,我们和这些“九零后”同时代,可以完整地看到一代人的一生,了解到人如何让自己的生命无悔,不幸的是,我们追上的,只是他们人生的末尾,也是那个群星璀璨时代的末尾。

我们竭尽全力,用回想我们的旧日时光时得出的那一点体验,去触摸他们“全盛时代的丽影”,竭尽全力地去想象,在六十年前,在西南联大,那个小小的桃源里,少年像少年般茁壮,少女如少女一样清丽,他们采花、戴花、读书、争论,他们嬉戏追逐,他们情深意笃,全部的精气神,都用在锻造自己的人格上,校园里浓荫匝地,树叶又绿又香。

▲《那时我们还年轻》,一首贯穿全片的老歌。

此情此情,永远难再。

我们的耳畔,却回响着黄舒骏的歌声:“你知道你在寻找一种永远 ”。

永远的是什么,永远的是觉醒后的生命。

知道了这一点,我们也可以,在自己的时代里追寻觉醒。

追寻觉醒后的生命。

觉醒后,生命宛如长河。